昨今、部屋に散り散りになっていた本をジャンルごとにまとめる作業をしているなかで、「役者絵と描かれている演目、そして役者本人について調べて情報をまとめたい」という思いが抑えられなくなりました。途方に暮れてしまいそうな作業で遠ざけていたのですが、やるなら今しかなさそうです。

個人的な趣味で、備忘録がてらまとめておきます。随時情報を書き加えるつもりです。ご興味お持ちでしたらお役立ていただければ嬉しく思います。

前回: 東洲斎写楽「二代目市川門之助の伊達の与作」

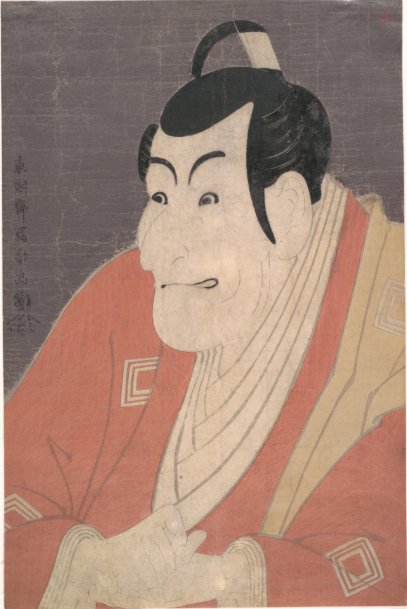

東洲斎写楽「市川鰕蔵の竹村定之進」

出典:メトロポリタン美術館 パブリックドメイン

上演・・・寛政六年(1794)五月五日初日 河原崎座

演目・・・恋女房染分手綱

役名・・・伊達の与作

役者・・・市川蝦蔵

内容・場面

恋女房染分手綱

いわゆる「重の井子別れ」に至るまでの中盤部分

由留木家の家臣・伊達の与作との不義が発覚してしまい罪を問われた腰元の重の井。

重の井の父で能役者の竹村定之進はそんな娘を救うため、自らが身代わりになって許しを請い、城主に道成寺の鐘入りの段を伝授し切腹する。

父のおかげで重の井はお姫様の乳母として城に残ることを許される。

市川蝦蔵

生没年:寛保1年(1741)8月~文化3年(1806)10月29日 享年66歳

名乗った期間:寛政3年(1791)11月~寛政8年(1796)11月

屋号:成田屋

名乗りの経歴:梅丸(幼名)→幸蔵→三代目松本幸四郎→五代目市川團十郎→市川蝦蔵→市川白猿→成田屋七左衛門(隠居)

当時の俳名:白猿

四代目市川團十郎の子

まとめ

あ、なるほど!というようなポーズにも見える一枚ですが、父親が自分の娘を助けるために命を捨てようとしている緊迫の表情をとらえた一枚のようです。見開かれた目と歪んだ口元、画面から飛び出しそうな存在感の大きさから、江戸一番の大スターであることがありありと伝わってきますね。

印象的な目元は、江戸東京博物館のロゴマークとしても採用されています。

能役者ということですけれども当時は歌舞伎役者と能役者の間には大きな身分の隔たりがあったわけですから、おそらく能役者の方々というのはこの蝦蔵のようなド迫力な感じではなかったのではないでしょうか。しかしながら、このド迫力こそ人気役者の風格だなあ~と圧倒されます。芝居小屋で猛烈な光を放っていたことが想像されます。

この一枚は寛政6年の芝居のものですが、蝦蔵はこの2年後の寛政8年11月に一世一代を行って隠居しています。江戸随一の役者として君臨し続けて54歳を迎えた、円熟の芸のピークの状態をとらえた一枚だったのかもしれません。

俳諧や狂歌を楽しみ、版元の蔦屋重三郎とも人脈のある文化人で、プライベートの充実で培ったユーモアや知性も芸の奥行を作り、独特の魅力を醸し出していたのであろうなと想像されます。

跡継ぎであったはずの六代目團十郎を亡くし、隠居後にも数回芝居に出たりして孫を七代目として送り出しつつ、大好きな俳諧の途中に亡くなったそうです。

代々の團十郎の例にもれず波乱万丈な人生でありますが、魅力にあふれる人物です。

そして、これはもう本当に余談の極みなのですが、

近ごろチョコレートプラネットさんのyoutube視聴を日課にしており、夜な夜な動画を拝見しては大笑いしております。

そんな中この動画の長田さんがどうしても市川蝦蔵の竹村定之進に見えてしまい、おもしろさ倍増となりましたのでご紹介しておきます。

チョコレートプラネットさんは天才的におもしろいですね…!

参考文献:歌舞伎俳優名跡便覧 第五次修訂版/増補版歌舞伎手帖/写楽展/日本大百科全書