ただいま国立劇場で上演中の

通し狂言 仮名手本忠臣蔵

今月の第二部では「道行旅路の花聟」、五・六段目、七段目を上演しています。

今日は五段目に出てくる大変印象的な役柄について少しお話いたしますのでひとつ覚えていただけたらうれしく思います(´▽`)

「五十両…………」

五段目の舞台である山崎街道で、

おかるのお父さん与市兵衛さんは、おかるを一文字屋に売ったお金を持って、婿殿の勘平さんをまたさむらいに戻してあげようとしていました。

そんな中で一息ついていると、物影からにゅーっと伸びてくる男の手!Σ('0'o)

命乞いもむなしく与市兵衛さんを殺し大切なお金を奪った男は、塩冶の家老・斧九太夫の息子である斧定九郎(おのさだくろう)でした。

浪人ののち盗賊に落ちぶれて、九太夫に勘当されたどうしようもない息子です。

手に入れた金を手に、定九郎が発するセリフは

「五十両・・・」

たったこれだけであります(・_・;)

その一言ののち、あっという間に勘平の鉄砲によって死んでしまう定九郎ですが、これだけの出演でなんとも言えない存在感を放つ役柄です。

以前、原作である文楽の五段目の映像を見たとき、定九郎がぺらぺらとよくしゃべっていたのでたいへん驚いた記憶があります・・・(*´艸`)

つまりこれは、歌舞伎独自の演出ということなんですね!

中村仲蔵のアイディア

黒小袖の一重を直に着て裾を端折った出で立ちは、いかにも悪い浪人の姿です。ゾッとするような色気がありますね。

しかしもともと歌舞伎版の定九郎は、山賊の姿のちょい役でありました。

江戸の昔、この役を与えられた初代中村仲蔵という役者がいました。

彼は御曹司の生まれではなく下っ端の役者であり、大変な苦労をして舞台に立っていました。

当時の役者の衣裳は自前でしたので、この役を印象付けようと工夫して写実的な浪人のスタイルに変えてみたのだそうです。

それが大変な評判を呼び、仲蔵の大出世の道が開けたといいます(´▽`)

この仲蔵と定九郎のストーリーは落語や小説などさまざまなものに描かれていますので、また折にふれてお話したいと思います。

こんな本も

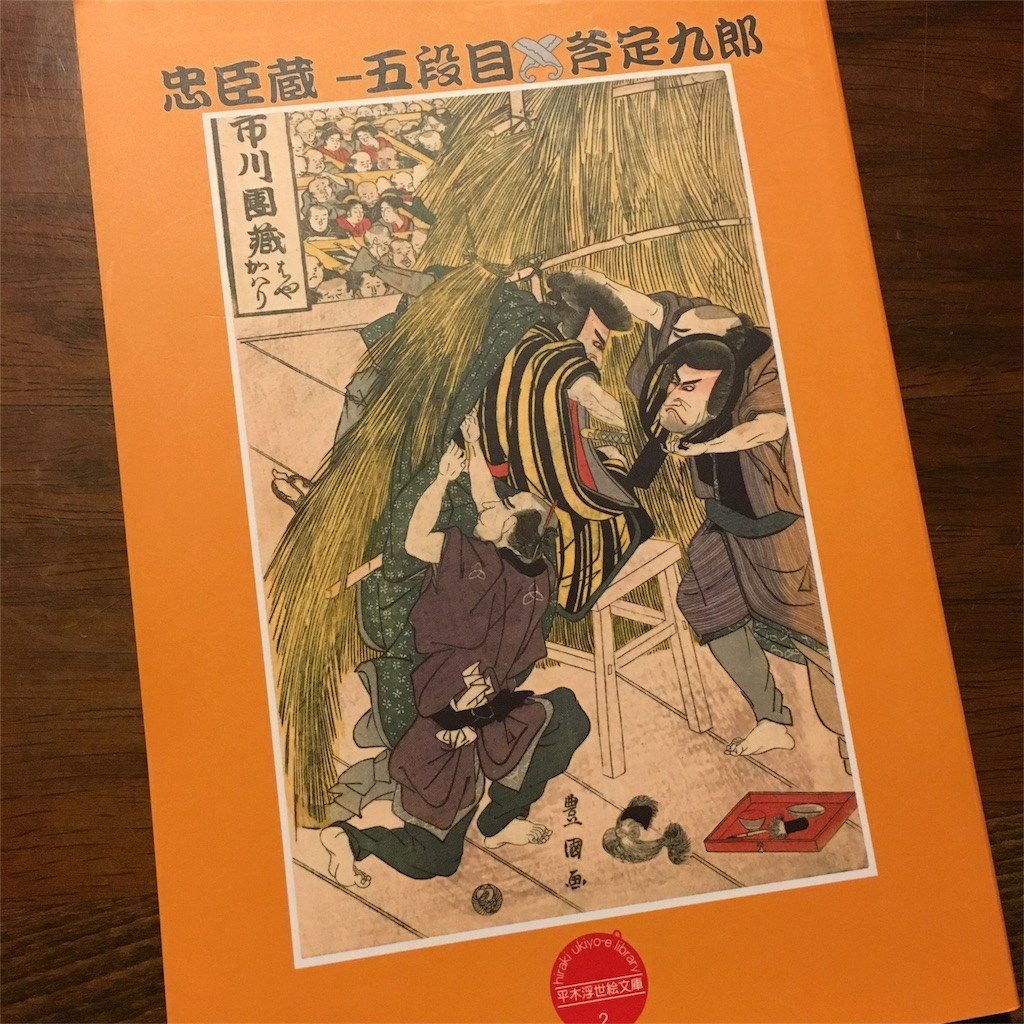

以前、東京国立博物館で平木浮世絵美術館の

「忠臣蔵ー五段目 斧定九郎」という本を発見し、思わず購入してしまいました。

なんとこれは、定九郎の役者絵だけを一冊にまとめたマニア本です!

さまざまな作品があり、わずかな出演時間でありながらここまで愛されるキャラクターというのもすごいなぁと感動してしまいました(n´v`n)

みなさまもぜひ、いろいろな方の定九郎を見比べてみてくださいね(人'v`*)