上方の文化をもっと知ることができたなら、

文楽や義太夫狂言、上方の演目、ひいては歌舞伎そのものが

何倍もおもしろくなるはずだ…!!!!!

というひらめきのもと、一生かけて大坂を究めんとしています!

なんばをさまよいお宝美術館を発見

これまで大阪くらしの今昔館と大阪歴史博物館を

猛烈ないきおいで見てまわったお話をしてまいりました。

見学を終えてそのまま再び地下鉄に乗り、大坂松竹座の夜の部を目指します。

大阪松竹座は道頓堀のグリコのネオンの間裏にあり、最寄駅はなんばであります。

大阪はたいへん交通の便がよく、地下鉄に乗れば大坂歴史博物館からなんばも10分と少しで到着できました。

夜の部までは1時間以上あったのでアイスコーヒーでも飲みたいと思い、

お好み焼きなど食べつつなんばの町をぶらぶらしているうち道に迷ってしまい、

知っているような知らないような道へするすると入り込んでしまい、

これはまずいと思いながらふと顔を上げると

なにやらスタジオジブリ的なムードただよう幻想的な建物が目の前に…

吸い込まれるように中へ入ってみると、

なんとここはたいへん貴重な上方歌舞伎の芝居絵がたくさん収蔵されている

上方浮世絵館というアートスポットでありました!!

どうやって戻ればいいかわからないのはさておき、

道に迷って本当によかったと思い、うち震えました。

江戸で発明された「浮世絵」

江戸の浮世絵には名所や美人画、役者絵などさまざまなジャンルのものがありますが、

上方の浮世絵は一味ちがっていたようです。

なんでも、そのほとんどが道頓堀の芝居を描いた役者絵であったとのこと!

これについてはいくつもの要因が考えられますが

江戸時代の大坂道頓堀はいくつもの芝居小屋がひしめいていたそうですから、

ネタには事欠かなかったのであろうと思います。

また江戸は男余りであり、多くの人々が日々肉体労働に励んでいたために、

評判の美人が見たい、遠くの景色が見たい、という思いが強かったのかもしれませんね。

上方浮世絵には画風にも特徴があり、

役者を過剰に美化することなく人間味ある柔らかなタッチで描きます。

確認したところフラッシュなしであれば撮影OKとのことでしたので、

いくつかわかりやすい写真をご覧に入れたいと思います。

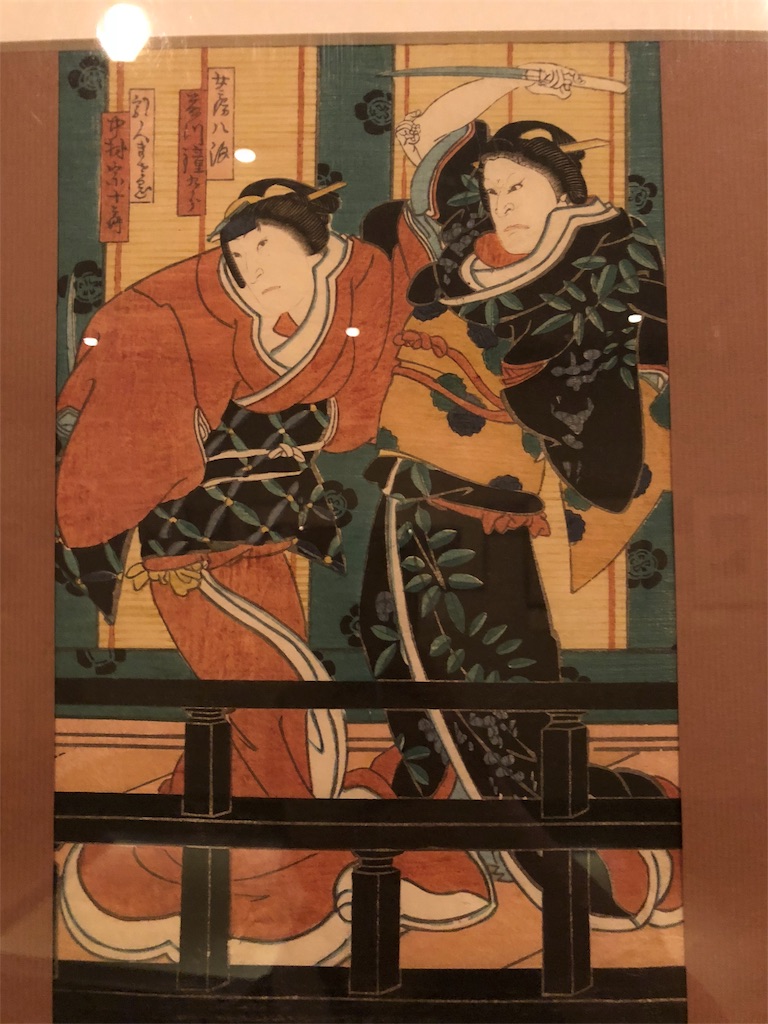

こちらは寝花操文章という演目で、政岡に襲い掛かる八汐の姿…

二人とも女形だからといって美女らしく描かれてはおらず、

歪んだ表情までがリアルに描かれていますよね!

博多座で見た仁左衛門さんの八汐が思い出される表情です。

そしてこちらは上方らしい、歌右衛門の熊谷陣屋のようすです!

制札が上を向いていて、原作の浄瑠璃に近い「芝翫型」で上演されていたことがありありとわかります。

これは非常に興奮いたしました。

江戸の浮世絵とはまなざしの描き方も少し違って独特の眼力があるように思われます。

こちらなどは、役者のシャープな目の形をそのままに描いているようですね。

嵐璃寛、片岡我童と上方の名跡に興奮します!

こうして江戸時代の上方の画風を見てみておもしろく思うのは、

現代では東京・歌舞伎座の絵看板の方がやわらかなタッチで描かれていて

大坂松竹座・博多座など西日本の絵看板はシュッとしたタッチで

何やらイケメンな感じに描かれている点です。

浮世絵と絵看板では全く事情が異なるのか、

いつからか好みが逆転したのかよくわかりませんが、

調べてみるのもおもしろそうです!

上方浮世絵館には他にもたくさんの浮世絵が展示されていて、

こじんまりとした展示スペースながらとても満足感のある美術館でした。

迷路のような建物も幻想的で素敵です。

参加人数によっては浮世絵の摺り体験などもできるようですので、

ぜひお出かけください!